札幌キャンパス情報

札幌キャンパスの情報

こどもの遊び場in教育大(身体活動支援臨床)

身体活動支援臨床

の授業では、様々な運動遊具を利用した活動について学びます。

(今年度は10名が受講しています)

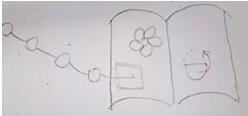

今日は地域の子ども(肢体不自由・運動障害のある児童等)との「スポーツクラブ」活動:「子どもの遊び場in教育大」を行いました。

初めて会う子どもも学生もちょっと緊張気味?

でもパラシュートを使ったアイスブレークで、みんな笑顔に。

続いて車いすを利用した「宝集めリレー

「好きな活動を行うコーナー」で、あっという間に1時間が過ぎました。

※プライバシー保護のため、写真については一部加工をしています

なお「子どもの遊び場in教育大」について、今年度は以下の日程で開催を予定しています。

12月12日(火)16:40-17:40(16:30集合)

12月26日(火)16:40-17:40(16:30集合)

1月16日(火)16:40-17:40(16:30集合)

参加を希望される方は、以下の取り合わせ先まで

asobiba_tokushi*yahoo.co.jp

*の部分には、@を入れてください

件名:「子どものあそびば」

※運動等に障がいのある小・中学生を優先

の授業では、様々な運動遊具を利用した活動について学びます。

(今年度は10名が受講しています)

今日は地域の子ども(肢体不自由・運動障害のある児童等)との「スポーツクラブ」活動:「子どもの遊び場in教育大」を行いました。

初めて会う子どもも学生もちょっと緊張気味?

でもパラシュートを使ったアイスブレークで、みんな笑顔に。

続いて車いすを利用した「宝集めリレー

「好きな活動を行うコーナー」で、あっという間に1時間が過ぎました。

※プライバシー保護のため、写真については一部加工をしています

なお「子どもの遊び場in教育大」について、今年度は以下の日程で開催を予定しています。

12月12日(火)16:40-17:40(16:30集合)

12月26日(火)16:40-17:40(16:30集合)

1月16日(火)16:40-17:40(16:30集合)

参加を希望される方は、以下の取り合わせ先まで

asobiba_tokushi*yahoo.co.jp

*の部分には、@を入れてください

件名:「子どものあそびば」

※運動等に障がいのある小・中学生を優先

0

知的障害児の心理・生理・病理の講義の様子

後期の火曜日3講目にある知的障害児の心理・生理・病理は、特別支援教育専攻1年生の必修となっています。

他の専攻の学生さんも含めて、今年度は75名の学生さんが受講しています。

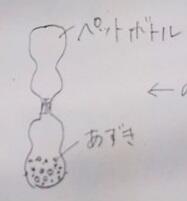

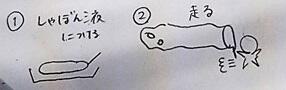

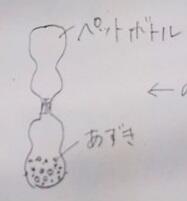

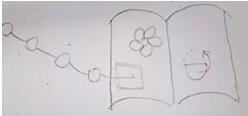

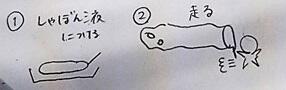

前回の講義では5~6名ずつのグループに分かれて、「子どもの手の機能の発達」について検討しました。

課題

クレヨンに握り方が尺側把持(人差し指~小指までの4本の指で握る)の子どもが、橈側把持(親指、人差し指、中指)で握ることができるようになるためには、どんな遊びをしたら良いでしょう?

いろいろなアイディアが出てきたのでご紹介します!

前腕をひねることができるようになればよいと考えた学生さんは・・・

・ドアノブをひねる

・砂時計やコップをひっくりかえす

・太鼓を叩く

・両端の色が異なるクレヨンで持ち替えずにお絵かき

・車のハンドルを動かす

などなど

生活の中で手をつかった動作を練習すると、手の機能が発達すると考えた学生さんは・・・

・教育テレビを見ながら着替えをする

・カキ氷を作る(ハンドルを回す)

・わたあめを作る(わりばしを回す)

・チョコバナナを作る

・お花に水をあげる

などなど

手先を細かく使った遊びを多く取り入れ、手首をひねる、手首を固定する練習により手の機能が発達すると考えた学生さんは・・・

・輪ゴム鉄砲

・絵本めくり(しかけ絵本等でつまみなども練習)

・野菜スタンプ

・おはじき

・オセロ

などなど

手の運動の土台となる体~肩~肘を安定させる遊びを考えた学生さんは・・・

・つなひき

・天井やホワイトボードでお絵かき

・かえるとび

・巨大シャボン玉

・鉄棒

・人間知恵の輪

・釣り などなど

たくさんのアイディアが出てきました!

ただ繰り返しお絵かきをするのではなく!

手の機能の土台となっている全身運動を取り入れたり

握る・つまむの土台となる肘~手首をひねる・固定する遊びを取り入れたり

お絵かき以外の手先の遊びで指先の機能を高めたり

講義で学んだ「運動の発達」に即した遊びを考えてくれました!

他の専攻の学生さんも含めて、今年度は75名の学生さんが受講しています。

前回の講義では5~6名ずつのグループに分かれて、「子どもの手の機能の発達」について検討しました。

課題

クレヨンに握り方が尺側把持(人差し指~小指までの4本の指で握る)の子どもが、橈側把持(親指、人差し指、中指)で握ることができるようになるためには、どんな遊びをしたら良いでしょう?

いろいろなアイディアが出てきたのでご紹介します!

前腕をひねることができるようになればよいと考えた学生さんは・・・

・ドアノブをひねる

・砂時計やコップをひっくりかえす

・太鼓を叩く

・両端の色が異なるクレヨンで持ち替えずにお絵かき

・車のハンドルを動かす

などなど

生活の中で手をつかった動作を練習すると、手の機能が発達すると考えた学生さんは・・・

・教育テレビを見ながら着替えをする

・カキ氷を作る(ハンドルを回す)

・わたあめを作る(わりばしを回す)

・チョコバナナを作る

・お花に水をあげる

などなど

手先を細かく使った遊びを多く取り入れ、手首をひねる、手首を固定する練習により手の機能が発達すると考えた学生さんは・・・

・輪ゴム鉄砲

・絵本めくり(しかけ絵本等でつまみなども練習)

・野菜スタンプ

・おはじき

・オセロ

などなど

手の運動の土台となる体~肩~肘を安定させる遊びを考えた学生さんは・・・

・つなひき

・天井やホワイトボードでお絵かき

・かえるとび

・巨大シャボン玉

・鉄棒

・人間知恵の輪

・釣り などなど

たくさんのアイディアが出てきました!

ただ繰り返しお絵かきをするのではなく!

手の機能の土台となっている全身運動を取り入れたり

握る・つまむの土台となる肘~手首をひねる・固定する遊びを取り入れたり

お絵かき以外の手先の遊びで指先の機能を高めたり

講義で学んだ「運動の発達」に即した遊びを考えてくれました!

0

ゼミ活動の様子

特別支援専攻では、日ごろの演習室での論文購読や研究に関する討論のほか様々なゼミ活動を行っています。

この夏の安井研のゼミ活動の様子を、こちらに紹介しています。

ちなみにゼミの活動は、学生の皆さんが主体的に企画しています。

その年、各ゼミによって、特色のある様々な取り組みが行われています。

この夏の安井研のゼミ活動の様子を、こちらに紹介しています。

ちなみにゼミの活動は、学生の皆さんが主体的に企画しています。

その年、各ゼミによって、特色のある様々な取り組みが行われています。

0

札幌校特別支援教育専攻の教員6名の交流

8月17日、大学の夏休み明けの初日の夜に、札幌校の特支専攻の教員6名が集まって、老舗のうなぎ屋さん「志んぼ」へ行ってきました。

札幌校の6名が学外で集まるのは半年ぶりくらいになります。

会の目的(名目?)は、5月から産休・育休に入った池田千紗先生の出産祝いと前期が無事終わった打ち上げです。

池田先生は第一子が生まれて3カ月とは思えないほど、明るくお元気そうで何よりでした。

10月から復帰されるとのこと、また授業の様子なども「ほくとくネット」で報告があると思います。

9月30日~10月1日の北海道特別支援教育学会(@札幌医科大学)開催に向けての準備、また小学校やふじのめ学級の実習も始まります。

ふっくらと美味しいうなぎで英気を養い、交流を深めました。

札幌校の6名が学外で集まるのは半年ぶりくらいになります。

会の目的(名目?)は、5月から産休・育休に入った池田千紗先生の出産祝いと前期が無事終わった打ち上げです。

池田先生は第一子が生まれて3カ月とは思えないほど、明るくお元気そうで何よりでした。

10月から復帰されるとのこと、また授業の様子なども「ほくとくネット」で報告があると思います。

9月30日~10月1日の北海道特別支援教育学会(@札幌医科大学)開催に向けての準備、また小学校やふじのめ学級の実習も始まります。

ふっくらと美味しいうなぎで英気を養い、交流を深めました。

0

タイのラチャバット大学との交流

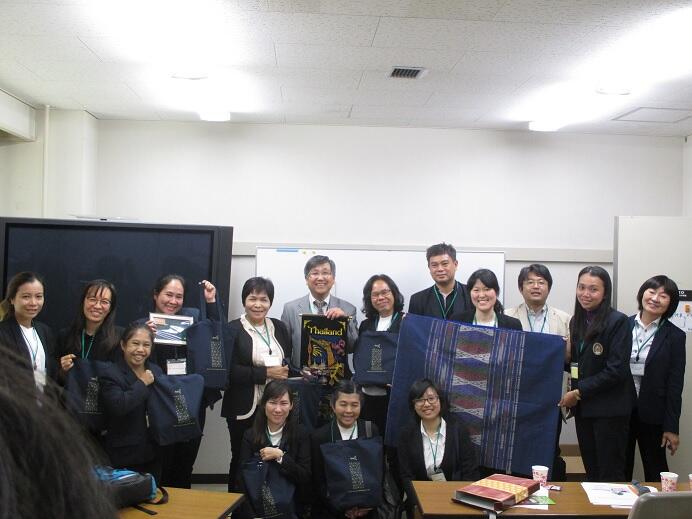

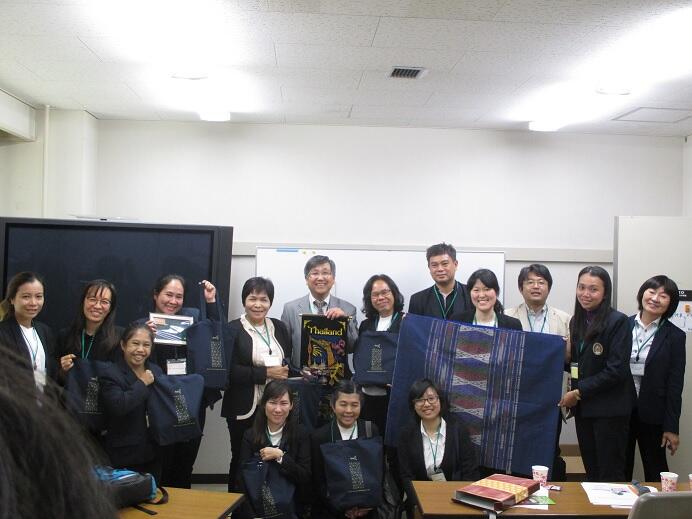

北海道教育大学札幌校の特別支援教育専攻の青山真二教授と交流のあるタイのラチャバット大学特別支援教育専攻から11名の来客がありました。

札幌校からは教員、院生、学部生など10名ほど、ラチャバット大学からは通訳を含む11名が参加して交流の時間を持ちました。

集合写真と記念品の交換の様子から、当日の和やかな雰囲気が伝わって来ます。

情報交流のメインは、青山教授の「日本における特別支援教育の現状と課題」とタイのワラディ教授の「タイにおける特別支援教育の現状と課題」のプレゼンでした。

英語がメインですが、タイ語や日本語も交えて意見交流をしました。

参加した院生や学生は、英語のコミュニケーションに不慣れでしたが、丁寧な準備や対応をしてくれたので、タイからの参加者からは「素晴らしい学生さん達ですね!」とお褒めのお言葉を頂きました。

(2017年5月30日)

札幌校からは教員、院生、学部生など10名ほど、ラチャバット大学からは通訳を含む11名が参加して交流の時間を持ちました。

集合写真と記念品の交換の様子から、当日の和やかな雰囲気が伝わって来ます。

情報交流のメインは、青山教授の「日本における特別支援教育の現状と課題」とタイのワラディ教授の「タイにおける特別支援教育の現状と課題」のプレゼンでした。

英語がメインですが、タイ語や日本語も交えて意見交流をしました。

参加した院生や学生は、英語のコミュニケーションに不慣れでしたが、丁寧な準備や対応をしてくれたので、タイからの参加者からは「素晴らしい学生さん達ですね!」とお褒めのお言葉を頂きました。

(2017年5月30日)

0