札幌キャンパスの情報

新1年生の専攻生と図書館へ

専攻別の必修授業「アカデミックスキル」の授業の一環で、図書館の使い方の案内と特別支援教育関係の本を借りて紹介し合うという活動を行いました。

演習を伴う授業のため、専攻生26名を半分(13名)に分けてあります。

図書館の使い方や所蔵の場所の案内が終わり、特別支援教育関係の図書がある場所で自分が読んでみたい本を探して借りました。

大学の授業と並行して、自分なりに選んだ本と出会い、読んだ内容をお互いに伝え合うと、同期生の学びが高まりそうです。

1月提出の卒業論文について

今年も1月末に4年生20名が卒業論文を無事に提出いたしました。

一覧にはいろいろなテーマがありますが、3年次の各研究室ゼミから始まって2年間かけてじっくりと取り組んだ成果が実を結んでいます。

最近は卒業論文を課さない大学もあるようですが、一つのテーマに関連する研究論文を何十本と読み、自分で実際に実験や調査を行って、その結果をまとめるという一連の研究プロセスによって、高い専門性が育っています。

学部1-3年生も卒業論文のデザイン発表会(5月末)、中間発表会(10月末)、卒論審査会(2月)への参加を通して、研究内容だけでなく発表方法や質疑応答も含めて学ぶ機会となっています。

平成28年度卒業論文タイトル一覧

・「青年期のASD者の自尊感情に影響する保護者の養育態度の検討」

・「展望的記憶の想起に関わる要因の検討」

・「大学生の障害理解における教員養成カリキュラム効果に関する研究」

・「1930-1945年における優生政策の日独比較研究-新聞記事の分析を通じて-」

・「滝乃川学園における石井筆子の「教員保母養成」に関する研究」

・「手先が不器用な子どもの評価・支援方法の比較~教師と作業療法士の視点から~」

・「北海道における通級指導教室の変遷」

・「自己肯定感の低いアスペルガー症候群小5女児に対するダンス指導」

・「再現ドラマ鑑賞とロールプレイによる高等支援学校生徒の消費者教育の実践的研究」

・「読みに苦手意識のある小4女児に対する認知特性に配慮した音読指導」

・「知的障害児・者のセクシュアリティに関する自己決定支援」

・「教員養成課程における板書の読みやすさ向上に関する研究」

・「気になる子どもの引き継ぎにおける幼小間の情報交換についての検討」

・「時間管理に困難を示すPDD中学生男子生徒に対する生活スキル指導-自己記録とトークン・エコノミー法を用いた指導を通して-」

・「発達障害小3女児における学習態度の形成-認知特性に配慮した漢字指導を通して-」

・「バランス機能・疾走フォーム・疾走スピードの関係-不器用児のための短距離走指導への予備的研究」

・「高等学校定時制に在籍する生徒の自尊感情の変化について」

・「同時処理優位であるPDD小5男児における漢字指導」

・「教員養成課程における学生の障害理解教育の資質向上のための検討」

・「眼球運動と筆順の学習時・なぞり書き時における視線の関連について

-健常成人・健常児・発達障害児による検討-」

学位記授与式

おめでとうございます。

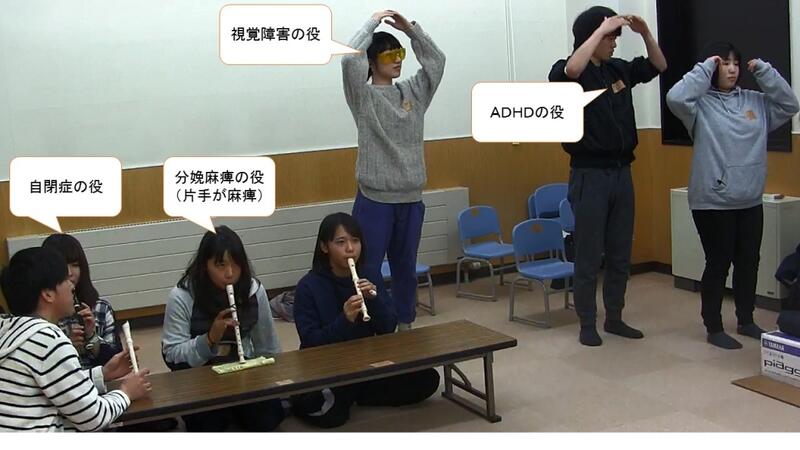

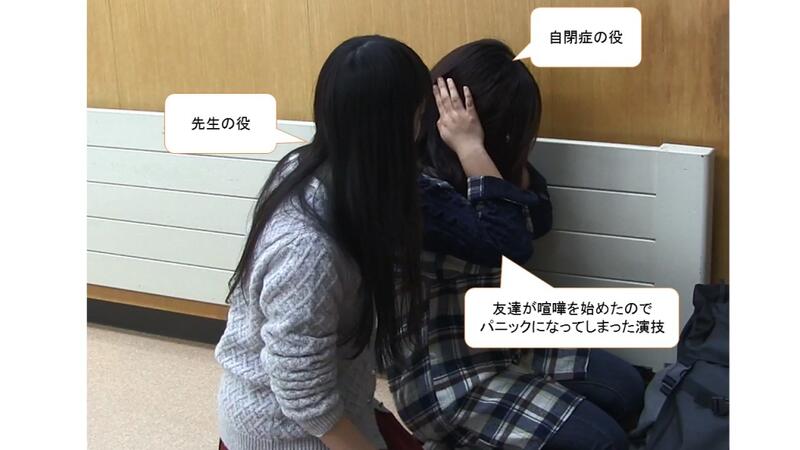

札幌校講義の様子~音楽会~

リコーダーグループと歌グループ(手話付)に分かれて、「さんぽ」の練習をしました。

練習ではお友達同士で喧嘩を始める生徒

歌いたがらない生徒

周囲の様子にパニックになってしまう生徒

などなど

生徒たちの迫真の演技に先生役はへとへとでした。

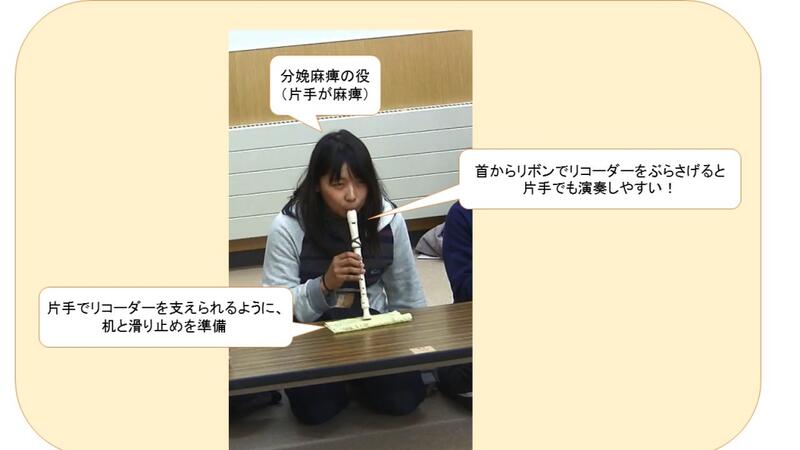

先生役の学生さんが工夫したリコーダー!

片手が麻痺している約の生徒も片手でリコーダーを演奏することができました!

音楽専攻の学生さんが、片手でも演奏できるように楽譜を書き直したり

特別支援教育専攻の学生さんが、パニックになった生徒役へすぐに対応したり

それぞれの専攻の得意を生かした模擬授業ができました!

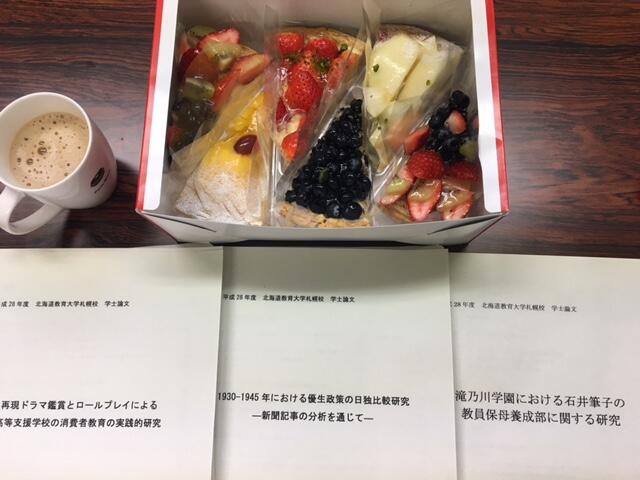

卒業論文の仮提出

卒論を大学に提出するのは1月末ですが、正式な提出の前に各研究室の先生にしっかりと読んでもらい、修正すべき点、加筆すべき点などに手を加え、1月中に仕上げることになります。

今年はいくつかの研究室が仮提出を12月22日に設定していました。

連休やクリスマスをゆっくり過ごすということなのでしょう。

大学教員の方は、何冊か受け取った卒業論文を年末年始に読んで、1月初回のゼミで本人に渡します。

研究室によってはケーキをみんなで食べたりして、仮提出で一息ついていました。