とくしカフェ(ブログ)

標津町・障害児ときょうだいのキャンプを実施しました

8月17日(月)~18日(火)、標津町の障害のある子どもときょうだいのための「ときわサマーキャンプ」を開催しました。これは、子どもたちの「思い切り、とことん遊ぶ!」を応援するために、2012年から、標津町保護者ネットワーク「サロンときわ」と北海道教育大学釧路校が共同で取り組んでいるものです。今年は、3歳から高校2年生までの30名の子どもと地域学校教育専攻の学生25名、釧路専門学校の学生1名が参加しました。

標津町文化ホールをベースキャンプに、はじめにアイスブレーキングゲームをし、その後は子どもと学生のペアで、標津町内の「お気に入りの場所」に行きました。しべつ海の公園で釣り体験、町営温水プールで水遊び、標津サーモン科学館で展示や魚とのふれあい体験、文化ホールでオセロや囲碁、ボールゲームをするなど、標津町の方々のご協力のもと、どの子どもも学生と一緒に楽しんでいました。そして夕食には、ときわサロンの父母の方々が準備してくださった具沢山カレーとフルーツポンチを頂き、その後は、恒例の花火を楽しみました。

翌朝は、あいにくの雨でしたが、標津農協の方々からおいしい牛乳をたくさん頂き、また元気に活動を再開しました。昼前、子どもたちと別れた後は、4人の保護者の方から、障害のある子どもときょうだいを育てる親の気持ちや願いについて、お話をうかがいました。どの保護者の方も、赤裸々な思いを伝えてくださり、これから教員になることを目指す学生たちにとって、貴重な経験となりました。

このキャンプは、子どもたちには、自分が大切にされ、受容される喜びを味わい知ることで、心の成長を促し、学生たちには、子どもを丸ごと受け止め、寄り添う体験に取り組むことで、教員としての人間性を高める、相互の育ち合いの場となっています。

子どもたちの様子…写真は こちら

中標津きょうだいレク「どら塾」が終了しました

2015.8.7(金) 釧根地区ADHD、LD、PDD懇話会中標津支部(通称、どらえもんくらぶ)主催の「どら塾」が開催されました。どら塾とは、中標津町内外の障害のある子どもときょうだいに楽しい1日を過ごしてもらおうと、4年前からどらえもんくらぶと北海道教育大学釧路校が共同して取り組んでいるものです。

4回目となる今年のどら塾は、3歳から高校2年生までの24名の子どもと大学生30名が参加しました。

午前中は、中標津町立中標津東小学校を会場に夏休みの宿題をしたり、体育館であそんだりなど、一人ひとりの時間を過ごしました。学生と一緒に工作をつくる子ども、宿題のプリントに取り組む子ども、子どもに将棋を教えてもらう学生や、子ども対学生でバトミントンの試合する場面もありました。

昼食はどらえもんくらぶのお父さん・お母さんが準備してくださったジンギスカンをみんなで食べました。

午後からは、途中小雨が混じる天気でしたが、道立ゆめの森公園の屋内施設、屋外遊具でたっぷりあそびました。

どら塾では、子ども一人に学生一人以上がつき、子どもの「やりたいこと」にとことん寄り添い、応援することを大切にしています。解散のときには、「また会おうねー」と声を掛けあう姿が見られました。

後日、釧路校・特別支援教育研究室のHPで写真を公開します。

なお、釧路校では、8/17-18の2日間、サロンときわと共同で標津町にてきょうだいのキャンプを実施します。

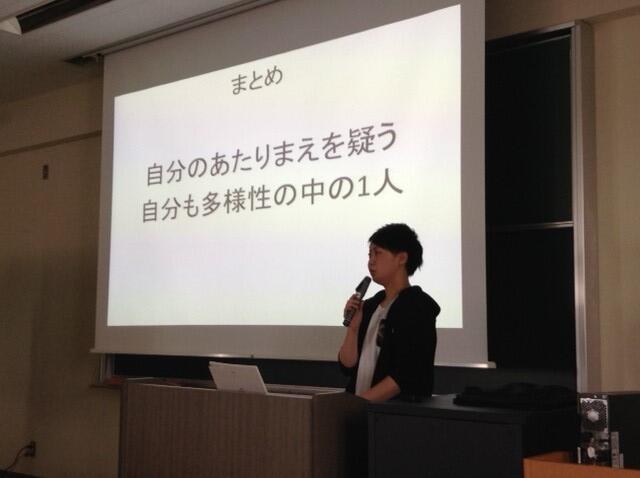

性同一性障害について学びました

特別支援学校の教員免許取得を希望する学生を対象に開講されている「障害児の病理と生理」(担当、戸田竜也講師)では、性同一性障害を研究する大学院生をゲスト講師に招き、子どもの性同一性障害の現状と学校における支援のあり方等についての講義を行いました。

講師となった大学院教育学研究科の小野垣真里奈さんは、性同一性障害をはじめとする性的マイノリティについて研究を進めています。

講義は、当事者である子どもたちの声や支援へのニーズ、学校で取り組まれている支援等を具体的に提示し、演習を交えて進められました。

小野垣さんは、将来教師を目指す学生に向けて「多様な子どもたちのニーズや状況を自分の身近なこととしてとらえ、よき理解者となって欲しい」と話しました。

受講した学生からは、「当事者が自己肯定感を持って自分らしく生活できるようになるためにはどうしたらよいか」「インターセックスについて詳しく知りたい」「特別な配慮をする上で、学校の障害になっているものは何か」等の質問が出されました。

文部科学省は、2015年4月に「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」という通知を出し、具体的な配慮事項等をまとめ、学校における適切な対応を求めています。

釧路校では、後期開講の「特別ニーズ教育」という授業でも同様のテーマを取り上げ、さらに学びを深める予定です。

7月11−12日に北海道特別支援教育学会が開催されます

大会2日目には、プロジェクト報告を兼ねたシンポジウム(ドイツと北欧におけるインクルーシブ教育の最新動向)を企画しています。

ドイツのインクルーシブ教育における特別支援学校の役割の変化は安井友康教授(北海道教育大学)、スウェーデンとフィンランドのインクルーシブ教育は是永かな子准教授(高知大学)から報告があります。ほとんど毎年のように現地視察・調査を継続してきた両者からの報告ですので、充実した内容になりそうです!

千賀 愛(司会)

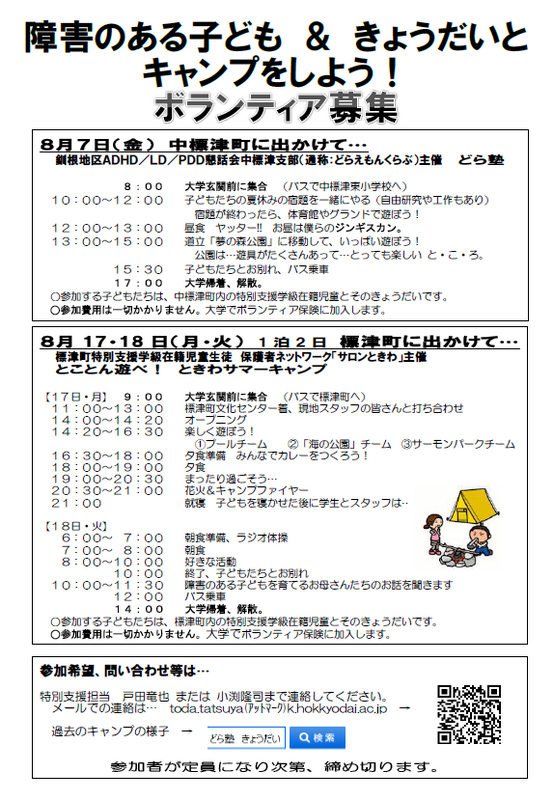

夏のイベント 障害のある子どもともきょうだいのキャンプ

釧路校では、毎年 釧根地区ADHD/LD/PDD懇話会中標津支部(通称:どらえもんくらぶ)及び標津町保護者ネットワーク「サロンときわ」と共同して、障害のある子どもときょうだいを対象としたキャンプを行っています。

今年も日程が決まり、準備に入っています。

中標津町デイキャンプ 8/7(金) 中標津東小学校、道立夢の森公園ほか

標津町キャンプ 8/17・18(月・火) 標津町文化ホール、海の公園、サーモンパークほか

これまでのキャンプの様子は こちら から

通常学級における「気になる子ども」の理解にむけて

===============================

七木田敦著

特別支援教育のプロが通常学級の気になる子の「困った」を解決します!

Gakken

定価 本体1500円

2015年6月発行

学校、教室で出会う「気になる」子どもの事例をわかりやすく紹介しながら、対応方法についての具体的なヒントがたくさん提示されています。

学研の紹介サイトへ

クライミング・ランドのぼのぼ

札幌校にウォールクライミングが設置されました!

しかし、私はクライミング初心者・・・お子さんと安全にクライミングを楽しむため、

設置していただいた会社の方が運営している「クライミングランドのぼのぼ」に体験に行ってきました(^^)

のぼのぼには小学生から高齢者まで楽しめる30種類のアトラクションがあります。

クライミングやボルダリング(手と足で壁を登っていく)、はしご登り、ボール登り、

円柱登り、綱渡り、巨大滑り台などを、スタッフがついてくれるので安全に楽しむことができます。

ボルダリングではタイムトライアルやお友達と競争などもできます!

また日常ではなかなか体験できない、高いところに登る、高いところからジャンプするという感覚はとてもエキサイティングでした♪

スタッフの方にお話を伺ったところ、

子どもたちが楽しく体を動かして、姿勢が良くなったり、バランス機能が高まったり、体力をつけるお手伝いをしたい。

いろいろな感覚を経験することで、体育へ積極的に取り組めるようになって欲しい。

災害などの非常時に、はしごや滑り台を使って非難できるようになって欲しいとおっしゃっていました。

クライミングやボルダリングは運動機能だけでなく認知機能を高める効果もあるので、

ぜひ札幌校に遊びに来ていただきたいと思います。一緒に体作りをしましょう!!

北海道教育大学札幌校:池田千紗

2015年春 釧路校の特別支援教育が変わります!

北海道教育大学釧路校では、2015年4月から特別支援教育関連の研究・教育を拡充させます。

①地域学校教育専攻に… 特別支援教育分野・特別支援教育研究室 の開設

②釧路校で取得できる免許の領域を拡大。

これまでは知的障害のみでしたが…

特別支援学校教諭(知的障害・病弱・肢体不自由) の免許が取れるように

③上記に伴い教員の増員。 阿部美穂子教授(特別支援教育)が赴任しました。

今後、この体制で学生への指導とともに、研究・地域貢献に努めます。

※詳しくは こちら

ふじのめ学級における取り組み成果(体育科ボール運動)

教科別の指導「体育科」(ボール運動系)の指導

<はじめに>

本学級児童生徒は知的な障がいとともに、運動面においてもバランスや協調運動における発達の課題があるものが多い。また、帰宅後に外で遊ぶ時間が少なく、体を動かす経験も少ない。ボールを使った集団で行う運動、簡単なルールのあるゲーム的要素の強い運動などを通して、友達と楽しく体を動かしたり、勝敗等の目的に向かって活動したりする授業等を設定してきた。

<活動の成果>

小学校では二学期に室内サッカーに取り組んだ。3人1組(攻2守1)になってゴールまでボールを運ぶ活動を取り入れたことで、友達の動きに合わせて自分の動く場所、ボールを蹴る方向、強さを子どもたちが自然と学ぶことができた。

また、児童によって「ボールを追う、蹴る」「ゴールに向かって蹴る」「ボールの行き先に合わせて動く」「周りの動きを見て自分の動きを考えて取り組む」など、ねらいが様々であるが、活動を複線化することでどの児童にとっても充実した活動になり、実際にサッカーの技術も向上した。

この運動が三学期に取り組んだ室内ホッケーでも「ゴールへ向かう」「同じチーム(相手チーム)の動きを見る」などチームで行う運動として一人一人の動きに変容がみられた。実際に児童生徒は技能の向上を体で感じているようで休み時間にもサッカー、ホッケー、野球など友達を誘って遊ぶことも増えている。

<コメント>

本取り組みは、体育授業における集団ゲームにおいて、室内用サッカーゴールを活用したものである。「専用の用具」を用いることで、児童・生徒のゴール(目標物)を視覚的に提示するとともに、活動へのモチベーションを高めることにつながっている。さらに方向性を意識した学習にもなるなど、今後の特別支援教育おける体育指導に関し、参考となる情報を提供することができたと考えられる。

(コメント:札幌校・安井)

報告:金澤恵美(北海道教育大学附属札幌小・中学校ふじのめ学級)

平成26年度 附属学校研究支援経費による研究

クライミングウォールと筑波大学の皆さん

ちゃんと順番を守り、自分で安全確認。

動きを工夫して日頃は意識しない身体の隅々まで使い次の目標に移動。

楽しい活動には学びがいっぱいです。

そして、筑波大学でアダプテッド・スポーツ研究を行っている皆さんが、活動の視察に来られ、賑やかな一日となりました。